お客様同士のトラブル

1.喧嘩に対する対応

平成26年9月、東京北区のラーメン店で、客同士でトラブルになり、当事者の一方が厚底ブーツで相手の顔面や腹部を何度も踏みつけ死亡させるというショッキングな事件がありました。加害者は傷害致死罪に問われ、懲役7年の刑が科されましたが、事件の現場となってしまったラーメン店は事件後、客足が遠のき、「書き入れ時のひと冬、毎月の売り上げが100万円ほど落ち込んだ」といいます。

この事件は被害者が死亡するという非常に稀な事件だったため、大きなニュースになりましたが、飲食店でのお客様同士の喧嘩は稀とは言えません。

そこで、お客様同士の喧嘩に対する対応をご説明いたします。

喧嘩が起きた時、店舗がまずすべきことは、「お客様同士の距離を物理的に離すこと」だと言われています。席の移動を促して、両者の距離を離します。わざわざ近くに行ってまで喧嘩を続ける人はあまりいないでしょう。またこの際は、トイレに行くときに、相手方のいる席を通らないような席に移すとさらによいでしょう。例えば、トイレが中央の通路の奥にあるのなら、トイレを隔てて左右に割り振る、といったことが考えられます。

注文された場合、お酒を出すことは避けられませんが、一緒にお水などを持っていくのもよいかもしれません。

危険と感じたらためらいなく警察を呼ぶ

「お客様同士が喧嘩を始めたら、何はともあれ、店から出せ」と指導されていた、という人もいます。これの賛否は別れるところではありますが、「頭を冷やさせること」「周りのお客様の迷惑にならないようにすること」を考えれば、たしかに一理あるかもしれません。

飲食店で起こる喧嘩は、周りのお客様にも迷惑をかけます。どうしても収まらない、という場合は、最終的には警察に頼らざるを得ません。特に、周りのお客様に危険が及びそうになった時は、ためらわずに呼ぶべきです。警察が来ても喧嘩を続けるような人はまずいませんし、「警察を呼びます」という言葉だけでも十分に効果があります。

店舗の対応

喧嘩をしているお客様の間に入ろうとすると、お客様から「なぜこの喧嘩が起きたのか」を主張されることもあると思います。しかし店舗は、これを聞く必要はありません。もちろん片方だけが一方的に暴力を振るっていた、という場合はこの限りではありませんが、店舗のすべきことは「どちらが正しいかを判断すること」ではなく、あくまで「場を収めること」だからです。片方に感情移入をするのも危険だと思っておいてください。

原則として、喧嘩はあくまで当事者同士のものです。店舗がその間に入っていく必要はないのです。

2.他のお客様や従業員が怪我をした場合

お客様同士の喧嘩で、他のお客様や店舗の従業員が所持品を壊されたり怪我を負わされたりした場合、加害者であるお客様は被害者に対して、怪我の治療費、入院した場合の雑費、通院費用、怪我により仕事を休んだ場合の休業損害、慰謝料、壊した所持品の損害額その他の損賠を賠償する義務を負います。

複数のお客様の喧嘩で、どのお客様が加害者であるか分からないような場合(例えば、仲裁に入ろうとしたお客様が怪我をしたが、殴ったのが喧嘩をしていたお客様Aとお客様Bのどちらか分からない場合)であっても、喧嘩をしたお客様は喧嘩という共同行為によって他のお客様や従業員に怪我をさせた以上、共同不法行為(民法719条)として、喧嘩をしたお客様全員が連帯して被害者の損害を賠償する責任を負います。

具体的には、被害者は加害者全員に対して、損害の全額を賠償するよう請求することができ、加害者の1人、あるいは数名が協力して被害者に損害額全額を支払えば、他の加害者の債務は消滅します。なお、加害者間では、全額あるいは自己の責任以上の金額を支払った加害者が他の加害者に対してそれぞれの責任の割合に応じて損害額の分担を求めることになります。

他方、店舗はお客様同士の喧嘩について特段関与していない以上、被害者に対して損害賠償義務を負うことはありません。

3.店舗の備品を壊された場合

お客様同士の喧嘩で、食器や椅子などの店舗の備品が壊れた場合、店舗は加害者であるお客様に対して備品の損害を賠償するよう請求できます。この場合も、加害者のお客様全員が、共同不法行為者として、店舗に対して連帯して損害を賠償する責任を負います。

店舗の加害者に対する損害賠償請求は、お客様同士の喧嘩により生じた店舗の損害を回復するためであり、店舗に利益を与えるものではありません。そのため、店舗は加害者に対して、壊れた備品の購入価格ではなく、中古品としての時価についてのみ、損害賠償を請求することができます。

なお、通常ではあまり考えられませんが、喧嘩による店舗の破損がひどく、通常の営業ができなくなってしまったような場合には、営業できなかった日数に応じて休業損害を請求することもできます。

この場合の損害額は、1日あたりの平均売上を過去の決算書等から算出し、それに営業できなかった日数をかけた金額となります。

以下、詳細ページのご案内です。

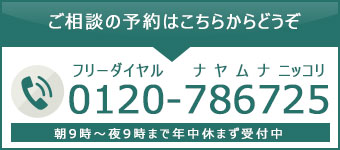

お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら